合肥市公布4起机动车排放检验典型案例

发布时间:2025-03-24 阅读量:454来源:安徽生态环境

合肥市公布机动车排放检验典型案例,具体内容如下:

案例1

合肥市某混凝土有限公司非道路

移动柴油机械排气烟度超标案

一、案情简介

2024年7月19日,合肥市庐阳区生态环境分局执法人员根据生态环境部第八轮次移动源专项监督帮扶线索,对某混凝土有限公司现场进行了调查,经第三方有资质的检测公司进行非道路移动柴油机械排气烟度检测,发现该公司正在使用的1台柳工牌装载机(机械产品编码:CLG862HZML751518)尾气采样检测烟度测量值为0.93m-1,超过了《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量办法》限值0.5m-1,排气烟度检验报告单确认该机械尾气排放超标。

二、查处情况

该公司上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条第一款“机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物”的规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条第一款“违反本法规定,使用排放不合格的非道路移动机械,或者在用重型柴油车、非道路移动机械未按照规定加装、更换污染控制装置的,由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正,处五千元的罚款。”的规定,根据《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》综合裁量,合肥市生态环境局于2024年8月22日对该公司罚款5千元。

三、案件启示

非道路移动柴油机械功率大、燃油量大、污染物排放量大,已成为大气污染物的重要排放来源之一,尾气排放不合格将直接影响使用区域的空气质量。非道路移动机械的所有人、驾驶人或使用人,均应自觉遵守环保法规,加强对机械的维护和保养,确保尾气达标排放。

案例2

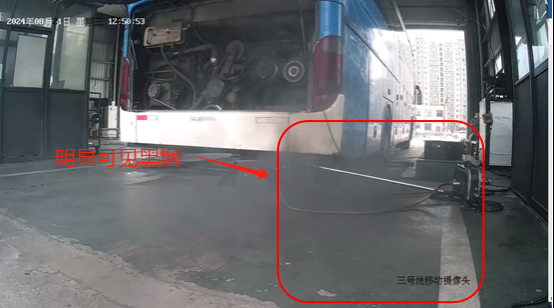

合肥市某机动车排放检验机构对

冒黑烟车辆出具合格检验报告案

一、案情简介

2024年8月30日,合肥市瑶海区生态环境分局执法人员根据合肥市特种污染物管理中心网络巡查发现的问题线索,对合肥市某机动车检验服务有限公司开展现场检查,发现2024年8月21日该公司在排气检验中,对上线检测过程中存在明显冒黑烟现象的皖A****2车辆出具了检验结果为“合格”的机动车排放检验报告。根据《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847-2018)8.2.2“如果车辆排放有明显可见烟度或烟度值超过林格曼Ⅰ级,则判定排放检验不合格”的规定,上述行为具有出具虚假报告的主观故意。

二、查处情况

该公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款“机动车排放检验机构应当依法通过计量认证,使用经依法检定合格的机动车排放检验设备,按照国务院生态环境主管部门制定的规范,对机动车进行排放检验,并与生态环境主管部门联网,实现检验数据实时共享。机动车排放检验机构及其负责人对检验数据的真实性和准确性负责”的规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款“违反本法规定,伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的,由县级以上人民政府生态环境主管部门没收违法所得,并处十万元以上十五万元以下的罚款;情节严重的由负责资质认定的部门取消其检验资格”的规定,参照《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》综合裁量,合肥市生态环境局于2024年9月29日对该公司处以10万元罚款,并没收违法所得260元。

三、案件启示

机动车排放检验是保证车辆达标排放最为关键的一环。本案中,生态环境执法人员通过监控系统视频等非现场执法方式发现问题线索,第一时间赶赴现场执法调查取证、固定证据、锁定违法行为。生态环境部门运用信息化手段赋能,大力推行非现场执法监管,能够提升发现问题能力,推动精准执法。

案例3

合肥市某运输有限公司破坏

机动车车载排放诊断系统案

一、案情简介

2024年12月26日,合肥市蜀山区生态环境分局执法人员对某项目工地进行现场检查时发现,车牌号为皖A****3的混凝土搅拌车的车载排放诊断系统的温度传感器被人为断开并用螺栓封堵,检查该车仪表盘,显示OBD排放超标报警信息。该车辆品牌型号为三一牌SYM5313GJB1EZ1,使用性质为货运,车辆所有人为合肥某运输有限公司,车辆类型为重型特殊结构货车。

温度传感器断开

二、查处情况

该公司行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十五条第三款“禁止机动车所有人以临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假的方式通过机动车排放检验。禁止机动车维修单位提供该类维修服务。禁止破坏机动车车载排放诊断系统”的规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第三款“违反本法规定,以临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假的方式通过机动车排放检验或者破坏机动车车载排放诊断系统的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,对机动车所有人处五千元的罚款;对机动车维修单位处每辆机动车五千元的罚款。”的规定,合肥市生态环境局于2025年1月2日对该公司罚款5千元整,并责令立即改正违法行为。

三、案件启示

柴油车尾气中的有害成分主要包括颗粒物、氮氧化物等。本案中,车辆所有者和驾驶人为了减少尿素使用、控制运行成本,破坏车载排放诊断系统,故意封堵温度传感器,放任车辆氮氧化物超标排放污染环境。此案具有典型意义,警示车主必须严格遵守环保法规,保证车辆污染控制装置运行状态良好,不得对车辆尾气处理装置进行改装、干扰、破坏或拆除。

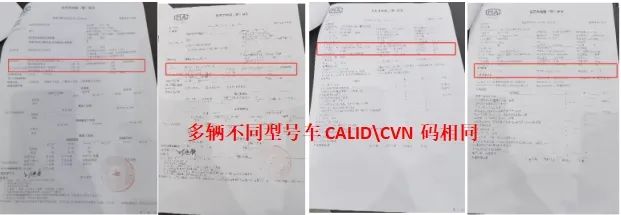

案例4

合肥市某机动车排放检验机构

出具虚假排放检验报告案

一、案情简介

2024年7月,合肥市经济技术开发区生态环境分局执法人员根据合肥市特种污染物管理中心大数据分析发现的问题线索,发现合肥市某机动车检测有限公司检测报告中存在多辆不同型号车辆出现相同的OBD控制单元CAL ID和CVN代码情况。经核查,该公司在2024年1月至7月,共有7台国六排放标准车辆出现CAL ID均为“23067LMNOP8345TU”,CVN均为“D3D45056”明显不合理的情况,且与车辆实际备案的CAL ID与CVN不符,属于出具虚假排放检验报告行为。

二、查处情况

该公司违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款“机动车排放检验机构应当依法通过计量认证,使用经依法检定合格的机动车排放检验设备,按照国务院生态环境主管部门制定的规范,对机动车进行排放检验,并与生态环境主管部门联网,实现检验数据实时共享。机动车排放检验机构及其负责人对检验数据的真实性和准确性负责”的规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款“违反本法规定,伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的,由县级以上人民政府生态环境主管部门没收违法所得,并处十万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,由负责资质认定的部门取消其检验资格”的规定,参照《长江三角洲区域生态环境行政处罚裁量规则》综合裁量,合肥市生态环境局于2024年10月14日对该公司罚款22.8万元,并没收违法所得710元。

三、案件启示

车载诊断(OBD)系统指安装在汽车和发动机上的计算机信息系统,属于污染控制装置,OBD检测是机动车尾气排放检测的前置判定条件。本案中,生态环境执法人员通过OBD控制单元CAL ID和CVN代码相同的异常数据,发现涉嫌违法问题线索,并第一时间赶赴现场开展调查询问,固定违法证据。机动车排放检验机构作为移动源污染治理的源头关、守门人,承担推进空气质量改善的社会责任。出具虚假检验报告行为性质恶劣,是执法部门打击的重点,必将发现一起、查处一起。